文革中のパンデミック 独裁が生む非合理な医療、過去のものではない

あすを探る 安田峰俊さん

近年、自国の体制を避けて日本に脱出した中国の知識人の間で、サロンの開設がブームだ。9月15日、そんな場所のひとつである東京・神保町の局外人書店で、興味深い催しに参加した。

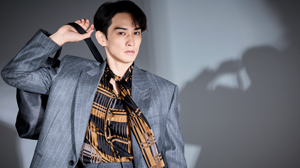

6人の論壇委員が交代で執筆するコラム「あすを探る」。今月の筆者は、現代社会・アジア担当のルポライター・安田峰俊さんです。

1960年代の文化大革命中の感染症流行と、医療現場における反知性的な治療の横行についての勉強会である。発表者は中国を代表する歴史学者で、文革研究者でもある秦暉(チンフイ)氏だ。

秦氏はリベラル派の著名な知識人で、現在は東京大学客員教授として実質的な亡命生活を送る。こうした人物がわが国で暮らし、気軽に勉強会を開いている昨今の状況には驚かされる。

秦氏によると、66年から翌年にかけて、中国では「流脳(リュウナオ)」(流行性髄膜炎)のパンデミックがみられた。特に「大串聯(ダーチュアンリエン)」(革命の連帯)を合言葉に全国を移動していた紅衛兵の間で流行し、若者を中心に16・8万人が犠牲になった。本来は衛生に気をつければ予防が可能な細菌性伝染病としては、戦後の世界で最悪の被害という。

また、文革期に長江流域への下放(かほう)(知識人の地方学習)に追い立てられた北京大学や清華大学の関係者の間では、住血吸虫症が数千人規模で発生し、後遺症に苦しむ人が続出した。だが、毛沢東がこれより前に現地の疫病鎮圧を詠んだ詩を発表していたことで、被害はながらく表に出なかった。

また、毛沢東は公衆衛生政策…

【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら