阪急電車で運んだフロッピー1枚 ソフトが生んだ新しい映像文化

パソコンで映像を作る。今では何の不思議もない文化は、関西で花開いた。インターネットすら普及していない1980年代から自主制作CGアニメのコンテストが開かれ、のちに新海誠監督やたつき監督らトップクリエーターが輩出するに至った。昨年30回を迎えたコンテストを創設した団体「DoGA(ドーガ)」代表の鎌田優さん(58)にその歩みを聞いた。

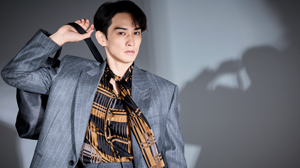

かまだ・ゆたか

1963年生まれ。85年からDoGA代表。87年に大阪大工学部を卒業後、松下電器産業(現パナソニック)に入社。92年に退社し、93年に株式会社ドーガ代表取締役に就任。

鎌田さんが出演するイベントの申し込みはこちら

鎌田さんは6月5日に朝日新聞大阪本社・アサコムホールで開かれる無料イベント「アニメ監督が生まれるトコロ」に出演します。

――85年にDoGAを設立した時は学生だったとか。

「私は大学3年生で、大阪大学コンピュータクラブ(OUCC)に所属していました。当時、コンピューターを個人で使っていたのはクラブの部員くらい。会社でも1部署に1台あるかどうかという時代でした」

「大阪・日本橋のパソコン専門店『J&Pテクノランド(当時)』で年1回、関西の5、6大学のクラブが活動報告をしていました。ある年、OUCCはCGアニメを発表し、『パソコンでアニメを作る時代がくる』と研究を持ちかけた。乗ってくれたのが京都大のマイコンクラブ。共同研究プロジェクトとしてできたのがDoGAでした」

――何から取りかかりましたか。

「まず、パソコンでCGアニメを作るシステムを開発しないといけない。市販のものはなかったからです。ただ、一緒に開発しようとしてもデータを送る方法がありません。インターネットはなく、ハードディスクは高価で持ち運べない。フロッピーディスク1枚を運ぶのに阪急電車に乗って京大に行った。学生でお金がないから電車賃だけで大変で、データのやりとりは数カ月に1回。開発に3、4年かかりました」

10時間撮影して10秒の映像

――OUCCが発表した最初のCGアニメはどう作ったのですか。

「大学で撮った実写映画の一部にCGを採り入れたんです。建築用のCGソフトなどを使いました」

「当時のCGは1画面を計算…

【春トクキャンペーン】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら