「0対60兆」の冷たい実態 戦後補償を拒み続ける政府の真意とは

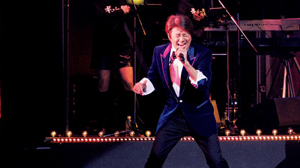

ノルウェー・オスロで10日に行われたノーベル平和賞の授与式で、記念スピーチを述べた日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)の田中熙巳(てるみ)さん(92)があえて「原爆で亡くなった死者に対する償いは、日本政府は全くしていない」と強調したことが話題になりました。

田中さんが訴えた日本の戦争補償の問題とは何なのか。被爆者の戦後の問題に詳しい京都大学人文科学研究所の直野章子教授に聞きました。

国家補償を訴えた被団協のスピーチ

――原爆による死者数十万人に対して、日本政府は一貫して国家補償を拒んできたと、日本被団協の田中熙巳代表委員が、ノーベル平和賞の受賞スピーチで訴えました。

「0対60兆」という数字があります。

「0」は、原爆や空襲など戦争で亡くなった民間人が国から受けた「補償」。「60兆」は、旧軍人・軍属らに対して支払われてきた、いわゆる「軍人恩給」などの国家補償の総額です。

戦争に責任のあった人たちほど手厚く支援され、大勢の民間被害者は「受忍論」によって補償から遠ざけられてきました。これが、日本の「戦後補償」の問題の出発点です。

――「受忍論」とは。

「戦争という国の非常事態において、生命や身体、財産の損害を受けても、それは国民が等しく耐え忍ばなければいけないやむを得ない犠牲だ」という考え方です。

日本被団協の田中熙巳さんがノーベル賞授賞式で批判した「受忍論」。その論理が生まれた背景や日本政府の立場について解説してもらいました。

元々は、戦争中に海外で財産…