第1回たった1人で「救護班」 能登地震、医師は「その時」に備えていた

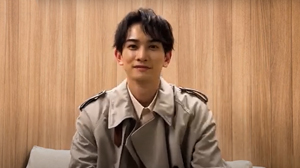

直前に目の当たりにしたことを、日本医科大の横堀将司教授(救急医学)はパソコン画面の向こうで話し始めた。

「ライフライン、支援物資がないので、被災者の方々はすごく心配になっていて。明日のご飯がない、明日の水がない。そういう世界でした」

横堀さんは1月3日から4日にかけ、全日本病院協会の医療支援班として、石川県能登町の小木地区にいた。5日未明に戻り、朝方、記者の取材に応じてくれた。

小木地区は奥能登の港町。町唯一の病院や役場がある宇出津(うしつ)地区からさらに7キロほど半島の奥に位置する。横堀さんらが訪れたとき、避難所の小木小学校には150人、小木中学校には760人ほどの人が身を寄せていた。

夜、強い余震で子どもが泣き出す。その声が体育館に響きわたる。寝付けない大人は不安や恐怖を強めていた。

懸念された災害関連死「多く発生する可能性」

「災害死は免れたとしても、災害関連死がこれから多く発生する可能性があります。継続的な医療支援は必須ですが、どうやってそこにリーチしていくか、しっかり考えていかなきゃいけない」

話しぶりは静かだったが、強い危機感が伝わってきた。

小木地区には医師が1人いた。小木クリニック院長の瀬島照弘さん(55)。

瀬島さんは地震直後の1日夜に小木中で救護班を立ち上げ、けが人の治療にあたった。翌朝にはクリニックを開き、診療を始めた。丸2日は、文字どおり不眠不休の孤軍奮闘。横堀さんのチームが小木地区に向かったのも、瀬島さんを支援するためだった。

1月25日、記者が小木クリニックを訪ねると、瀬島さんは「最初の1週間で災害関連死が発生してもおかしくないと思っていましたが、振り返れば、そういう方はゼロでした」とほっとした様子だった。

地震直後の混乱の中で、瀬島さんはなぜ医療を続けられたのか。それは「その時」に備えていたからだった。だから、動けた。

イヌの散歩に出かける矢先だった。1月1日午後4時過ぎ、強烈な揺れが襲った。

瀬島さんは車ですぐに自宅を出た。

「負傷者が来るかもしれない」

クリニックに着いた時間は覚えていないが、空はまだ明るかった。日没は午後4時50分ごろだった。

「先生、大津波警報だよ」

クリニックの建物や医療器材は無事。ガラスも割れていない。電気、水は止まっている。防災無線が鳴り響くなか、点検して回った。駐車場に出ると、避難する町の人が「先生、大津波警報だよ。はやく避難しなくちゃ」とせき立てた。

クリニックは海抜5メートル。海まで400メートルもない。瀬島さんは、緊急用の医療器材が詰まった赤いリュックサックをつかんだ。これから何をするか、心に決めていた。

クリニック裏手の小木小に向かい、薄暗い体育館で声をかけて回った。

「けがをしている人はいませんか」

続いて、500メートルほど離れた小木中に移った。そこでは電気がついていた。避難者も多かった。避難所の設営を始めていた顔見知りの町役場職員に、「救護班をつくるから」と声をかけた。

目立つように、体育館のステージの下に「救護班」と紙に書いて掲げた。町の人は仕切りやマットレスを運び込んでくれた。打撲、ねんざ、頭の切り傷。続々と救護班に来る人のほとんどは外傷だった。幸い、救急搬送が必要な人はいなかった。帰省中に被災した歯科医師も救護班を手伝ってくれた。

道寸断、病院まで車で2時間

2日朝、嘔吐(おうと)する人が1人いた。感染性胃腸炎の可能性があった。避難所には水も食料もない。まともに暖もとれない。道が寸断され、町唯一の病院まで車で2時間かかる。感染症は脅威だった。

「この1週間で災害関連死で亡くなる人が出てきてしまう。みなさんの協力が必要です」

すぐに隔離室を用意してもらった。

この日は能登北部医師会の「休日当番医」が付いていた。午前、クリニックに戻った。

パソコンの起動スイッチを押す。インターネットはつながるか……。ここが、運命の分かれ道だった。

光ケーブルは生きていた…